大分更新があいてしまいましたが、突然再開しました。とりあえず今夏のハムフェアに間に合わせるためにSSPAの冷却に関しての検討を始めました。一般的には高出力PA(SSPAおよび真空管式共に)には空冷タイプの冷却方式が多いと思いますが、今回は冷却能力と小型化のために水冷方式での実験を行っています。とはいっても、一般家庭に冷却用の工業用水が来ているとは思えませんので、放熱用のラジエーターも込みでの実験です。使用部材は最近ではPCの水冷用パーツを流用できますので、入手性は良いと思います。

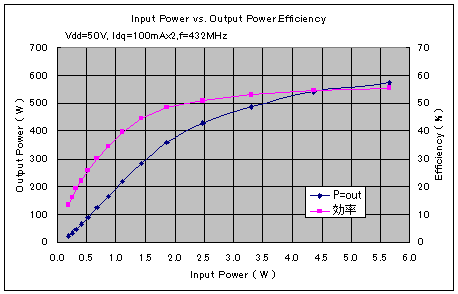

水冷のために簡単なシステム設計をします。検討には下記を参考にしています。

https://okwave.jp/qa/q9459772.html

上記ページより水の比熱は約4.2J/K・g

今回使用しているポンプの能力は一応仕様上では5L/minです。(ただし、5L/Min時の水路径は明確ではないので、今回の実験時ではもっと少ない流量と思われます)

5L/minの流量を毎秒に換算すると0.083L/Sec、これを水の質量に換算すると83g/Secとなります。したがって、83g/Sec x 4.2J/K・g348.6J/K・Sec≒350J/K・Secであり、1秒あたり350Jの熱を奪う事が可能だそうです。

この事から500Wの熱量は500J/Secとなるので、仮にポンプの仕様通りの流量が確保できれば500J/Sec÷350J/K・Secで1.5Kの温度上昇となります。しかし、上記したように本システムの水路の制限(接続チューブおよび水冷銅板の水路内径)では仕様上の5L/Minは確保できないと思われますので、この辺は実際の温度上昇を計測する事で判断しています。

また、冷却液が水の場合発熱量と冷却パイプ内表面積の関係は10W/cm2程度以下に設定する必要があるそうで、仮にドレイン効率が50%(実際にはもっと高いですが)と想定した場合Pdは500Wとなりますので、下記のパイプ内表面積が必要となります。

500/10=50cm2

使用する水冷銅板の内部水路の直径は仕様書からφ4.5mmとなっていますので、水路1cmあたりの内表面積は1.41cm2となりますので50/1.41=35cmとなり水路の総延長は35cm以上必要となります。これを基本に水冷銅板のサイズおよび内部の水路レイアウトを選択します。

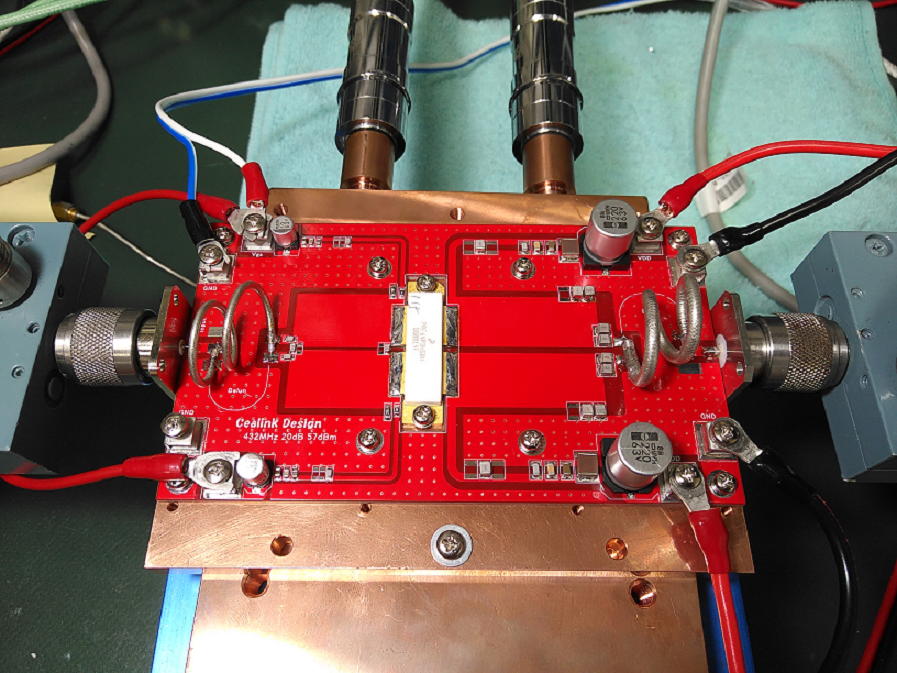

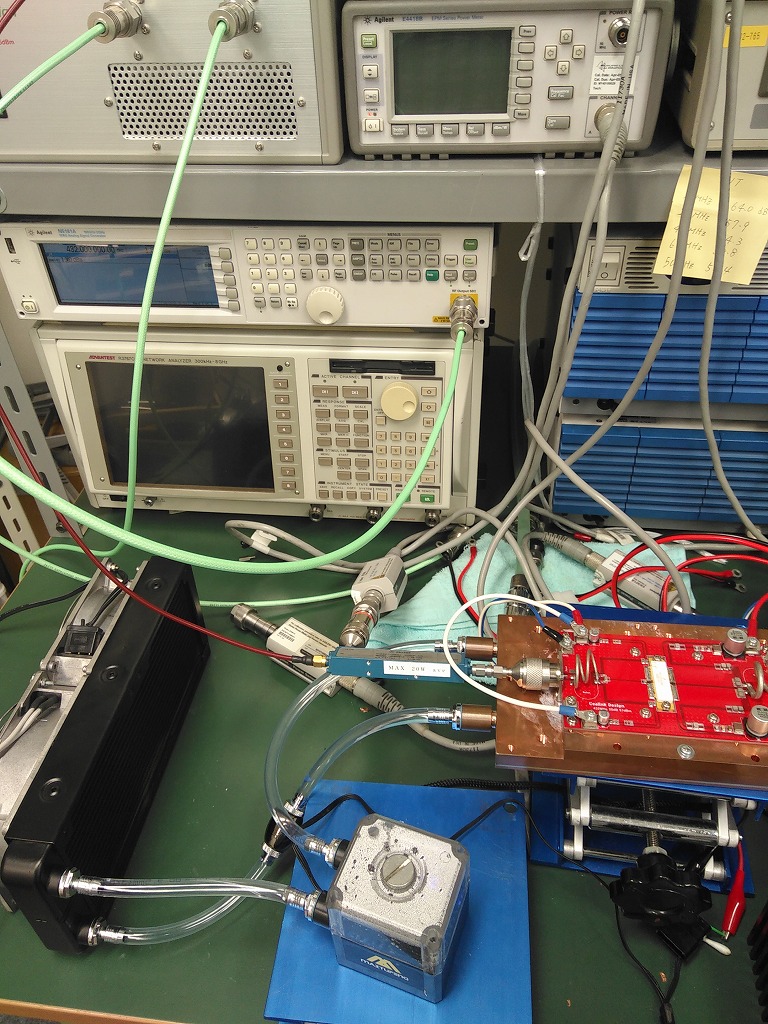

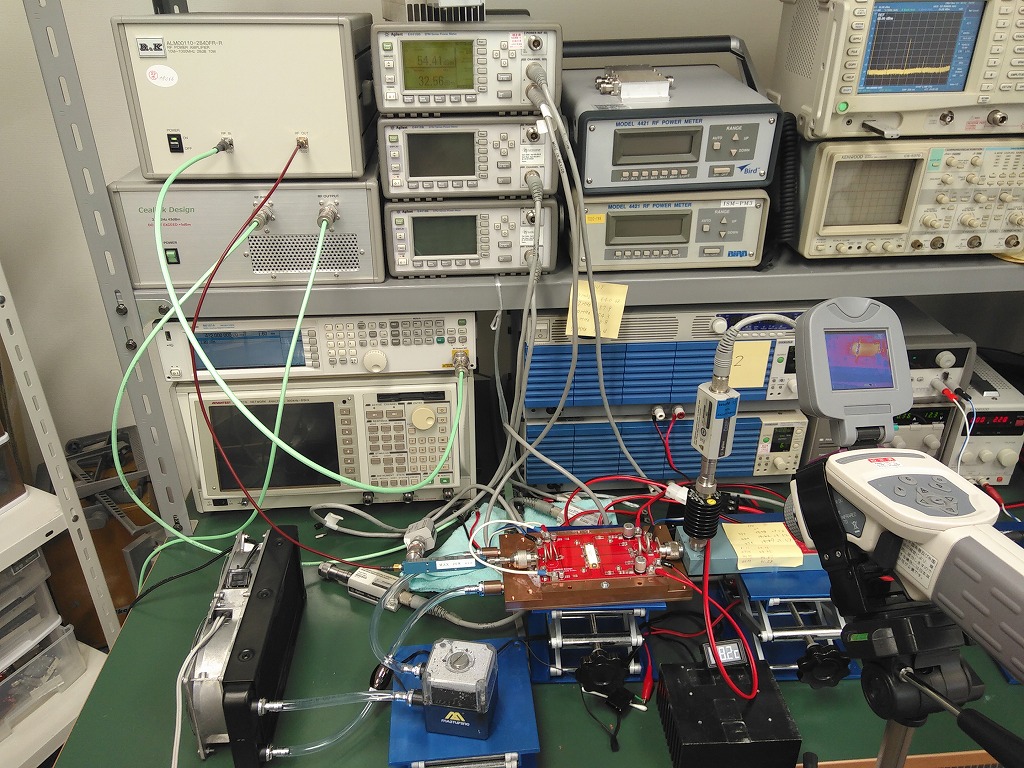

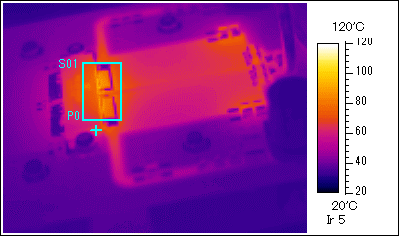

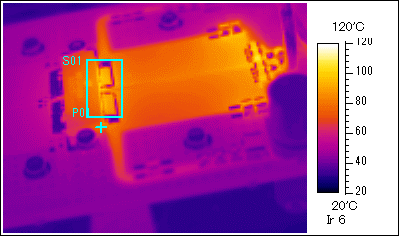

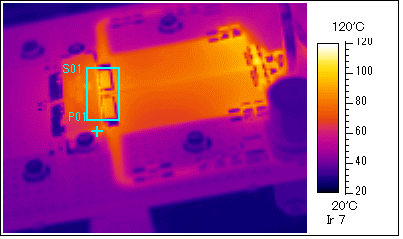

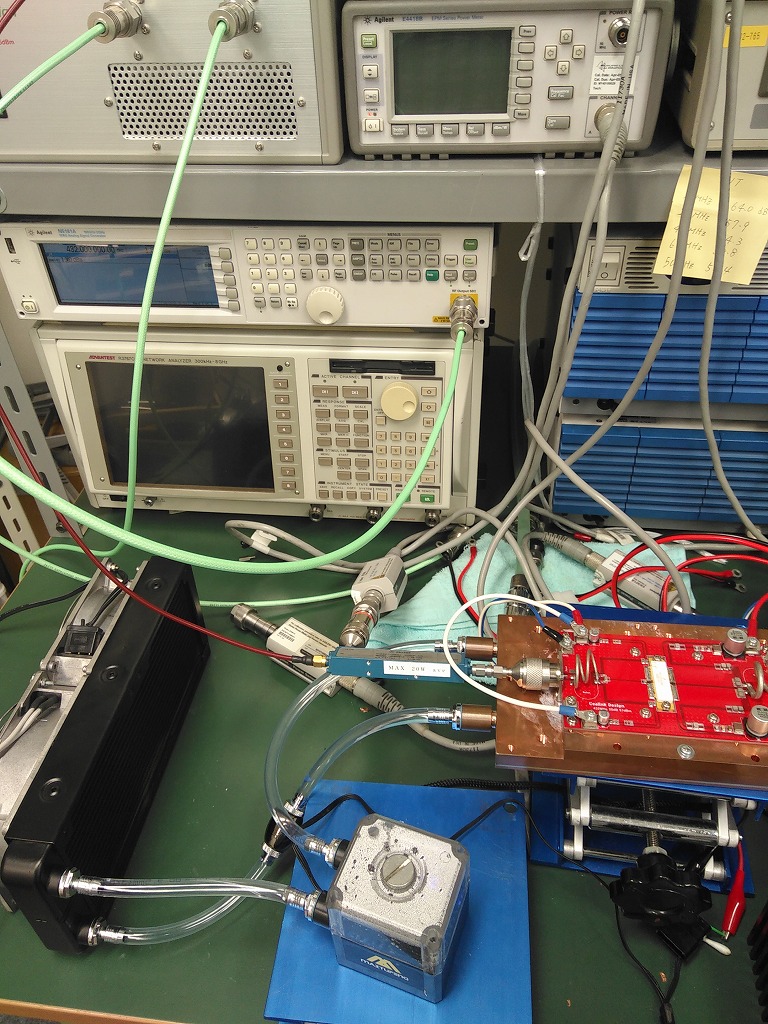

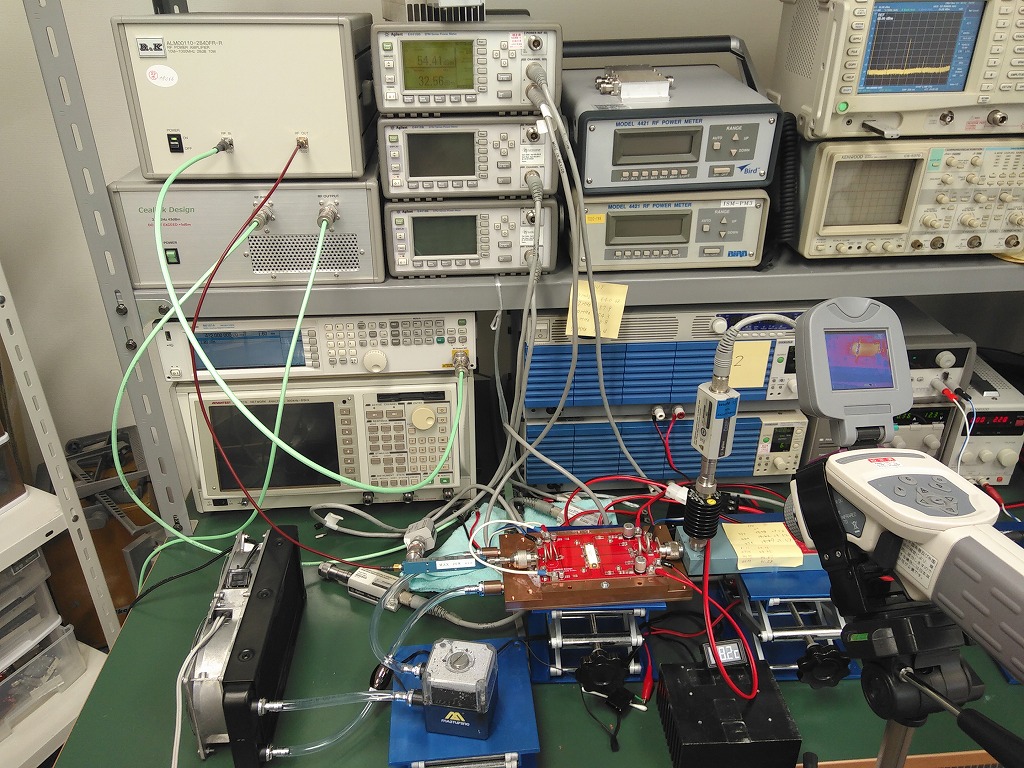

測定風景です。

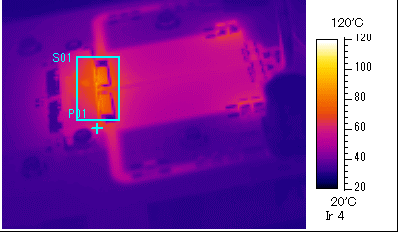

右側のサーモビューでデバイスパッケージのリッド部分および出力側PCBのマイクロストリップライン部分の温度が上がっている事がわかりますが、温度的には50~60℃程度です。

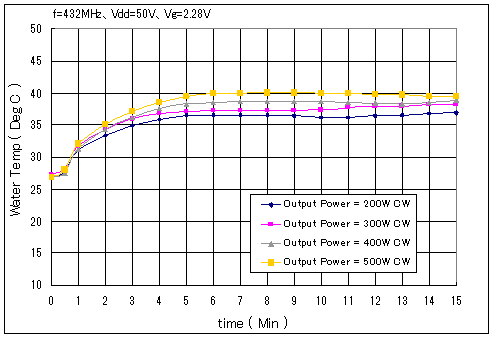

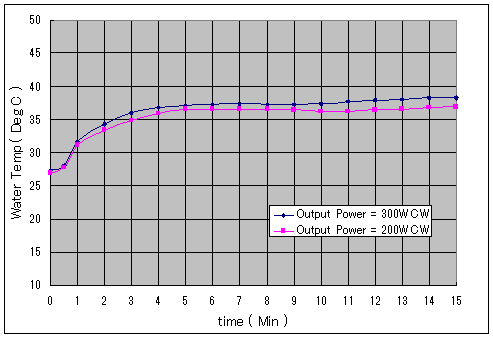

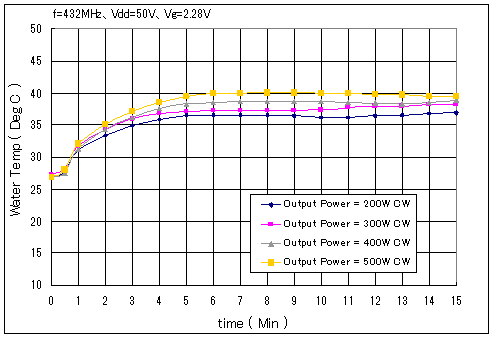

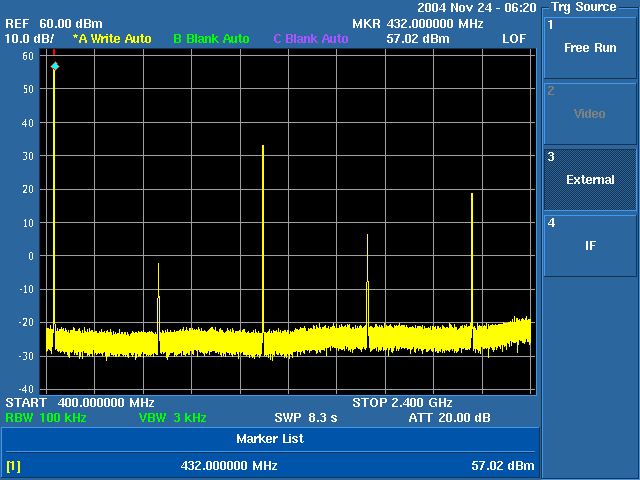

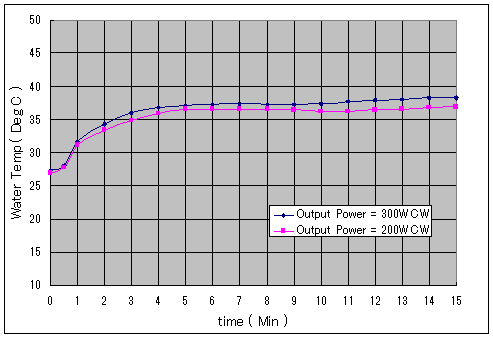

実際の動作状態(SSBおよびモールスを想定してデューティ50%maxと考えており、500W CWでの実験は未実施)での水温の変化の測定結果です。ただし、実装している水冷銅板は手持ちの関係で予定している物(120mm x 120mm)よりも大きな物を今回は使っています。(まだ未入手のため)

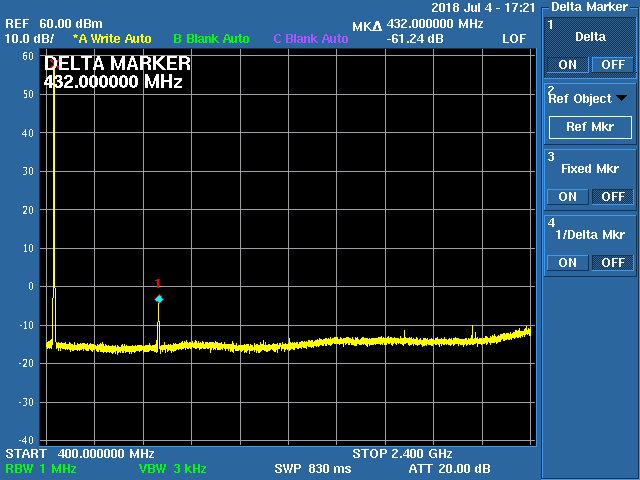

f=432MHz, Vdd=50V

上記データから、初期状態(水温は約27℃)から約10℃の上昇に抑えられていますが、やはり冷却水流量の関係で計算値とおりには熱を奪えないようです。この辺は強力なポンプにするなどの方法がありますが、このデータからは動作開始後約3分で熱平衡に達していますので、FMなどのCW運用でフルパワー運用を続けない限りは問題ないと思われます。ラジエーターには特に高速ファンを付けてはいませんが、現状でも放熱能力的には問題無さそうです。

今後500W CWでのデータも取得してみます。このユニットを2合成で1KW、および他の周波数帯用も同様の水冷システムを考えていますので参考にしたいと思います。

(2018年6月25日追記)400W CWおよび500W CW時の水温データ取得しましたので追加しておきます。